三毛《逃学为读书》读书笔记?

到底是还先写这篇读书笔记还是先写我心目中的三毛呢?要不part 1先写我心目中的三毛吧。

《我心目中的三毛》

三毛是个大作家,毋庸置疑。

很有影响力的大作家。

我最早看到三毛的作品已经不记得是什么以后了,因为我爸爸什么乱七八糟的书都带给我看,不过台湾作家三毛的东西应该在古早的时候是不适宜在内地出版的。

后来也许是到了阿宝那里看到了有《三毛的作品集》?那是02年了。

不过更早的是2000年学习吉他,其中唱得比较好的一首歌,虽然弹得很差,是《橄榄树》,齐豫演唱,三毛作词。我那个时候应该对三毛印象不是很深刻。但是我对《橄榄树》的印象深深刻。

我记的我写过一些文章讲我的牧场梦想,其中有讲到我的流浪的梦想,我一直到大学快要毕业了大三读完的时候都是想要去做个流浪歌手。这最主要的流浪的心结最初的来源是《边城浪子》,傅红雪与叶开。其次是《射雕英雄传》,大侠郭靖。后来还有《多情剑客无情剑》,李寻欢和阿飞。我最喜欢的角色却是阿飞。大概是阿飞破了情关,不过李寻欢也许是破了也不悔和毁那种。我之前的《羊粪球》集子有一篇是《聊聊那些我看过的武侠小说》。有空整理了发布到这里来。

所以从小心里根植着流浪梦想的我,学吉他的时候那本教材上倒有几首挺对味的歌。

一首是《送别》,“长亭外,古道边,芳草碧连天……” 弘一法师填词的。

第二首就是这个《橄榄树》,“不要问我从哪里来,我的故乡在远方。流浪啊流浪,流浪远方……” 其实流浪久了我们就会知道,我们既无法生活在远方,也无法回到故乡。

我爸在我很小的时候大概是读初中的时候跟我讨论过去远方还是留故乡。他说“有志者远走他乡”,又说,“有能者独立为王”。我好像只是有志者而已,所以我选择流浪远方。

我高考填志愿的时候为了不被调剂回湘潭,因为那时候我们如果志愿滑档,肯定最大可能是调剂回湘潭的嘛,但是我一门心思想出省,远走他乡,所以就每一档志愿都是选了“不服从分配”!

我一直在想,流浪的心到底是为什么?Why do one choose to leave?现在我觉得流浪的心,浪子心,是一种心理疾病,一种性格缺陷。一种既不能满足自己,也不满足他人,既对自己不满意,也对他人不满意,的一种情感、人格与能力上的综合缺陷。

这点我早两天看了Saul Bellow,我喜欢把他简称SB,说的话,“期望获得其他人类的陪伴是致命的错误”,in More Die of Heartbreaks,而且SB好像还是诺奖文学获得者。刘建军教授说政治学与人文科学不要学了,要多看文学作品,我觉得其实还挺有道理的。

所以浪子往往抱着一种期待,那就是在他乡得到与故乡不一样的生活。美国人把它称作美国梦。因为美国是一个移民国家嘛。但是中国人现在也喜欢用所谓“中国梦”了。中国梦和美国梦有完全不一样的内涵,因为中国人有户籍,有户口,有农村户口,有城镇户口。中国人有编制的,也有没有编制的。所以中国梦的内涵要丰富多了。

如果不能像三毛一样在撒哈拉流浪地生活,那么我们有时候喜欢偶尔去旅行一下,穷游为主啦,没有能力的人穷游,现在青年人把它称作“特种兵”。

我大二暑假就特种兵从广州一路跑到阿克苏呢。所以旅游有时候也被说成,从自己活腻了的地方去看看别人活腻了的地方。

旅游和流浪是两种不同的方式。我觉得只有穷游才和流浪是一个层面的概念。有钱了,有房子了,有了车子了,有了home,人就没法流浪了,肯定只能是旅游了。只有什么都没有的时候人才能真的流浪。

像我这次去广州谈事情才待了两天还有很多本来应该去拜见的人都没有拜见我就赶着回来了。好大儿的备考呀,生活呀,我的菊庐与私塾呀,我长沙的事情呀,总而言之现在已经没有可能流浪了,即使浪子心还残存了一部分。

三毛的流浪精神后来我也是02年之后去了天津,可能在阿宝家里看到了三毛的书,或者和她聊起来三毛的作品?记不得了,才对三毛这个作家,这个特别的女性作家,有了比较深刻的印象。

不过那次去背包穷游,其实也不是很穷游了,花了阿宝不少钱,至少一路上大部分时候都是住了招待所的,大部分时候也正常吃饭了。还没有去乞食,也没有去借宿或者露宿街头,除了在北京站学其他民工的时髦买了份报纸摊着睡了一晚。

在那一趟旅行中我印象最深刻的地方很多,因为很多地方都是第一次去嘛,现在肯定大部分地方都不会有什么深刻的印象了。

在吐鲁番去参观了“王洛宾纪念馆”。本来我是王洛宾骆宾王分不清楚的,不过他有首歌《在那遥远的地方》,又戳中了我。所以对这个王洛宾又挺有好感的。所以到了吐鲁番我一看还有个王洛宾纪念馆,就进去参观了一下,还买了一套纪念CD,也许还有一本书,这些不知道现在还在不在。

不过我后来没想到原来大作家三毛也对王洛宾挺有好感的。也许和王洛宾的缘分的破灭,最终导致了她的自杀也未可知。

我一直不太相信三毛在那本所谓的《撒哈拉的故事》里描写的她和荷西的幸福爱情生活。当然,为了作品的销售,也许她会故意抽取一些,甚至捏造一些幸福快乐的事情。这也是我觉得读书非常重要的一个能力,读出作者字里行间之外的东西。其中一种能力就是直觉到作者在编故事的能力。总体而言就是太幸福了,不像是真的。

这点像《茜茜公主》一样。我小时候只看了《茜茜公主》和王子结婚那一部,后来长大了在再通过互联网看到了茜茜公主和他老公不和谐的一生,到她被刺杀。整个一个悲剧。

中国有句古话说得好,贫贱夫妻百事哀。三毛把她和荷西的流浪夫妻生活写得太幸福了。所以不真实。

当然2002-2004年的时候那个时代我们还没有现在这么强的互联网,也没有那么广泛的社交媒体和网络八卦,要考据她的话是很难的。

不过就是凭我一贯的直觉,不太相信她那些故事。

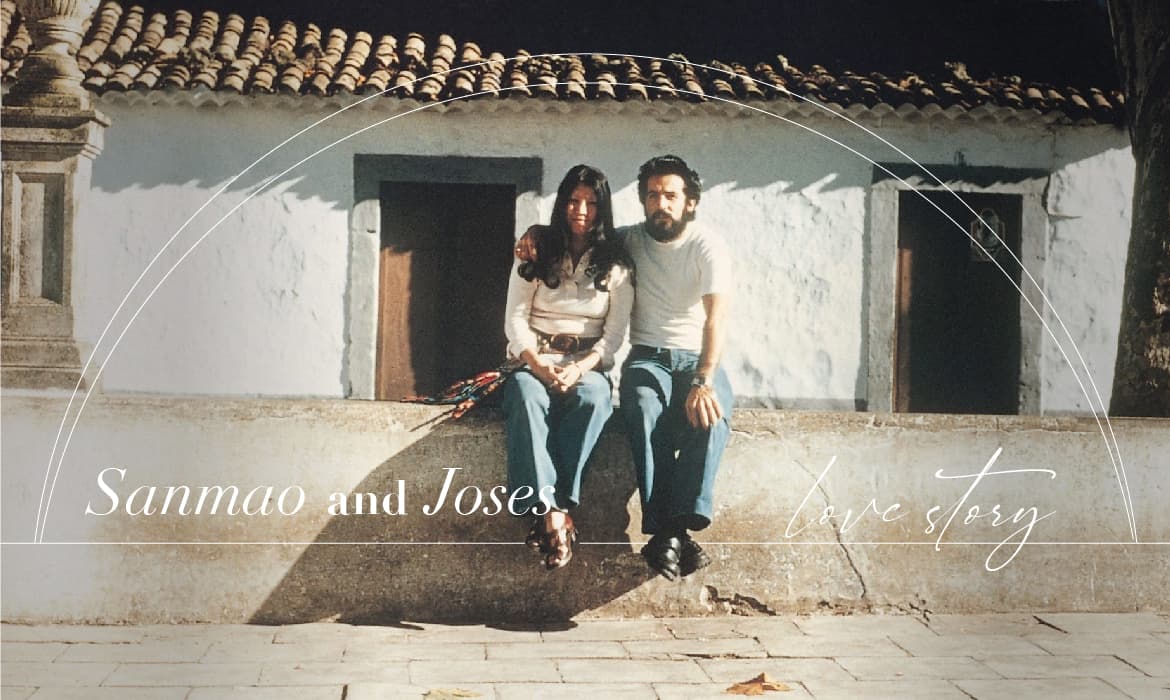

刚刚找这个开头的配图的时候,我又暼了一眼别人写的三毛的评论,里面就讲什么她在其他作品里所透露出来的她和荷西应该并不如她在《撒哈拉的故事》里写的那般幸福。不过我也懒得去看。因为这些东西不重要。而且我不喜欢别人写的东西影响我建立的认知,有种吃剩饭或者别人嚼碎了的东西的感觉。

反正三毛还是那个我最喜欢的还是那个敢于去流浪,敢于去拾荒,敢于逃学的三毛,何况她还敢于自杀!一个人连死都不怕,是很了不起的!

当然,我们现在喜欢劝别人,“死都不怕,还怕活着吗?” 这句话是最没有道理的。其实正是因为有前赴后继地不断的自杀的人,我们才应该明白,“活着比死更难熬的”。死只是一瞬间,而活却可能是漫长的。所以以后希望大家不要用这句屁话去劝那些寻死的人了。

昨天看今年奥斯卡奖给Arona,后来被推荐了说马特达蒙没有演《海边的曼彻斯特》,好好的错过了奥斯卡。其实马特达蒙的另类硬汉特工的形象,使得他肯定是不适合演《海边的曼彻斯特》那个角色的,这部电影很好的诠释了什么叫做grief,悲伤。无休止的悲伤,endless grief,会让人失去生的希望的。然而有很多悲伤并没有什么办法解脱。因为空间不可扭曲,时间不能倒流。

还是在找这个配图的时候,我看了NYT纽约时报上的这张图的caption(附注),说三毛和荷西相遇的时候,三毛24岁,荷西16岁。我勒个大草!简直震碎我的三观和五官。放现在妥妥的诱奸未成年人罪。幸亏她出生的年代早。老姐姐找小弟弟,一看就是幼稚。

所以三毛的幼稚是很显然的了。这也是那些心不安定的,成天想着流浪和逃离自己原本生活空间的人的一致缺陷,性格成熟度低,所以在别人看来“不正常”。

毕竟别人很正常的,不会找比自己小8岁的小男孩结婚。

一般比较成熟的女性的都会找比自己年纪大事业有成可以养家糊口提供生活保障的人结婚,还有彩礼呀,这个最近在我国闹出矛盾比较多的东西。

我在22年写了一篇文章《成熟女性的爱情观》,是我《羊粪球》的一篇,里面就写了,成熟女性是没有爱情观的,因为她们已经很现实了,根本就没有爱情。

爱情的光照进现实,人必定会出轨。而现实的光芒照进爱情呢,人必定会分手。现实与爱情很难两全的。

基本上所有的爱情都是AEBD。你不要看那些人人前幸福两口子三口子一家人,其实人后我想大家都差不多吧。毕竟连茜茜公主也得不到爱情。最后就是永恒的心的流浪。

我之前有次和我一个初恋见面,她跟我说她也很无奈,还不知道做母亲的时候就已经成为了别人的妈妈。哈哈,又说我考到中山大学我们的人生轨道就不一样了,所以她就把我给断绝了。what!好伤人!真的是有缘无份空悲切呢。

在不需要成熟的地方过于成熟,在需要成熟地方却有太鲁莽,这就是我们这种人。当然也许大家都会有这些类似的经验与感觉,只是比重多少的问题吧。不然那些什么“假如让你回到过去”的文案能大行其道呢?还有那些穿越小说与电视剧。就是也许我们大家都想拥有回到过去的能力吧。

三毛后来写到了荷西死了。(此处删除了300字左右我的猜想)所以后来三毛回到了台湾省。

后来她又和王洛宾有相过亲。所以我说了三毛也是很欣赏王洛宾的嘛。一个流浪的人,和一个可以写出很好的流浪的歌如《在那遥远的地方》的人,很显然是很对路的。

不过那个时候王洛宾老了,她也不年轻了。肯定是80年(查了一下王洛宾这年已经66了)她回到台湾省之后的事情了。大概七十岁的老头作曲家已经没有了再和40岁美女作家续缘的想法了,何况三毛也不漂亮,其实漂亮点也不会活得这么痛苦和多才多艺了。

这话是不是有点太刻薄了,但是大部分女生就是这样的,颜值很高,因为颜值的便利,过早的得到了现实的眷顾,所以没有什么才情是很正常的。当然,并不是说丑女就有才情,有些丑女更加恶毒。

今天是三八妇女节,这段话有点不太合宜了。其实我一直挺尊重女性的。但是最近也许看那些视频平台摇太阳和不穿瑜伽裤就不会跳舞的女生看得太多了吧。其实我认为明明白白出来卖是挺好的,但是擦边的话恕我无法欣赏。

三毛在和王洛宾没成后不久就自尽了。

我总是觉得她其实一直是很孤独,一直是期待有人可以给她陪伴吧。

还是S.B.那句话说得好,期待其他人类的陪伴是致命的错误。那本小说的名字就取得很好,more die of heartbreaks 《更多人死于心碎》。一个人怎么会心碎呢?对吧。

有首歌是这么唱的,“我一个人不孤单,想一个人才孤单。” 所以那天当我看到S.B.这句话的时候,我突然有一种被大师点醒的感觉。

Ms.B说女生喜欢成熟稳重的男士,要有安全感。当然,我当然也知道。我回复了她,我自己都喜欢成熟稳重的我自己。能够给自己安全感,给儿子安全感,给所有人安全感。可是等我能够做到这个地步的时候,我已经不需要别人了,特别是不需要一个恋人了。那个时候我肯定不会再期待有什么爱情,已经破了情关了。

你很好,只是还不够好。

也许这也是王洛宾对三毛的看法。

所以我在想三毛如果读到了Saul Bellow这本书,读到“期待其他人类的陪伴是致命的错误”这句话,也许会对荷西的死释怀,对和王洛宾不成功的相亲释怀,也许就不会自杀了。

谁知道呢?

死了有死了的好!

活着有活着的精彩!

正如Beyond纪念黄家驹的歌,《活着便精彩》。可是Beyond何时又走出过黄家驹早逝的阴影呢?

所以,也许有时候,选择自杀的人,还是要三思,更多地为别人考虑一点吧。反正这条命既不是自己产生的,那也不一定非得要自己把它弄没。

正如S.B.这句话,期待其他人类的陪伴是致命的错误。但是反过来想,如果能够给他人以陪伴,应该也是很好的吧。比如自己的孩子,是不是应该多陪一下?有效地多陪护一下?

Part 2:《逃学为读书》读后感